赵婧1,2,3,4,蔺垚1,2,3,4,张捷1,2,3,4,韩蕈泽1,2,3,4,汪晨依1,2,3,4,高璐璐1,2,3,4,韩秋煜1,2,3,4,廖小军1,2,3,4*

(1中国农业大学食品科学与营养工程学院,2国家果蔬加工工程技术研究中心,3农业农村部果蔬加工重点实验室,4北京市食品非热加工重点实验室)

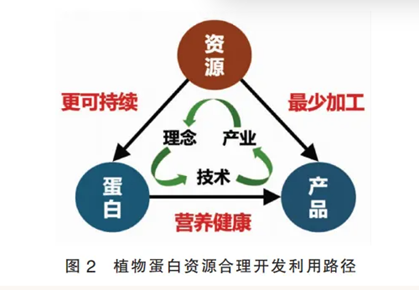

全球食物蛋白质需求持续增加,植物蛋白因可持续性和健康优势而受到广泛关注。我国植物基原料中蛋白质的蕴含量超过肉、蛋、奶和水产等动物原料中蛋白质的总和。在全球可持续发展和“大食物观”背景下,提出“由资源到蛋白——更经济和可持续的蛋白分离路径”“由蛋白到产品——追求天然原料和营养健康的产品”“由资源到产品——通过最少的加工路径完成食品转化”3个角度的植物蛋白可持续加工路径。本文基于中国本土特色,展望未来方向,为我国植物基蛋白质的可持续加工提供一定的参考。

1 植物蛋白质资源开发现状和存在问题

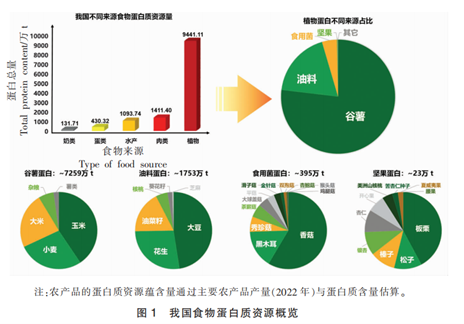

以我国的相关主要农产品产量估算(2022年),植物基原料中蕴含超过9441万t的蛋白质(不完全统计),超过肉蛋奶和水产中蛋白质的总量,其中谷薯中约含有7259万t,油料约含有1753万t,食用菌约含有395万t,坚果约含有23万t(见图1)。以蛋白质的平均需求83.9g/d/人(FAO)计算,我国植物蛋白的资源量完全可以满足蛋白质年均需求(4420万t)。

目前植物蛋白资源开发程度仍偏低。限制植物蛋白开发利用的主要原因包括:1)生产规模小、蛋白质含量低等原因导致的成本高;2)不良风味影响产品品质,例如豆类蛋白普遍的豆腥味,油菜籽蛋白中酚类物质带来的不良气味等;3)致敏性带来健康担忧;4)功能性质缺陷导致应用受限。此外,植物蛋白的消化率普遍偏低,除大豆分离蛋白的PDCAAS可达到1.0外,其它植物蛋白PDCAAS分布在0.23~0.92不等。

2 植物蛋白加工路径探讨

植物蛋白来源广泛、种类丰富、特性各异。根据资源特色和产品属性,确立合理的加工路径,是推动产业健康发展的关键。因此,提出“由资源到蛋白——更经济和可持续的蛋白分离路径”“由蛋白到产品——追求天然原料和营养健康的产品”“由资源到产品——通过最少的加工路径完成食品转化”3个维度的植物蛋白合理开发路径。

2.1 由资源到蛋白——更可持续

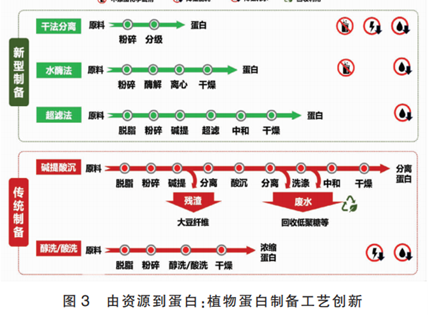

植物蛋白的分离提取是其开发利用的传统路径。大豆分离蛋白生产过程虽然简单易行,但是每生产1 t大豆分离蛋白,约产生30 t废水,对环境造成负担,且废水中的组分没有被开发利用,造成资源浪费。大豆浓缩蛋白生产工艺虽然简单,耗水、耗能少,价格低,但是蛋白质含量低以及乙醇的变性作用,使得大豆浓缩蛋白产品凝胶、乳化等性能不及大豆分离蛋白,因此适用范围受限。

近年来,针对植物蛋白提取工艺改进的研究取得进展。例如,提取分离蛋白时,在碱溶后用膜超滤法代替酸沉,蛋白质变性程度降低,消化率提高,蛋白质的溶解度、乳化能力、起泡能力显著高于酸沉浓缩物,同时联合反渗透技术回收浸出液中的低分子成分,使废水循环使用。利用碱性蛋白酶等酶法辅助提取可显著提高提取效率,减少蛋白质变性,提升产品性能。Bayomie等使用夹点技术从植物副产品中提取蛋白,最大限度减少热能消耗和废水产生,建立绿色蛋白质分馏工艺。Singh等采用植酸沉淀法回收大豆分离废水中的磷,回收率达80%~89%,可开发为磷肥。付源等以大豆蛋白生产过程中的废水为原料生产单细胞蛋白,为副产物处理提供新思路。

2.2 由蛋白到产品——营养健康

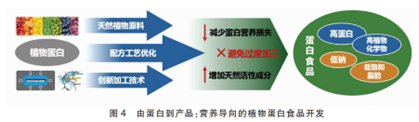

以植物肉加工为例,以大豆蛋白/豌豆蛋白等植物蛋白为主料,食品胶体、淀粉、油脂等组分为辅料,在谷氨酰胺转移酶(TG酶)催化或高水分挤压等物理条件下促进蛋白质交联,形成与动物肉类似的纤维化结构,再经调味、烹饪等制成成品。值得注意的是,以植物肉为代表的高蛋白食品的开发应避免落入“超加工食品(Ultra-processed foods)”的范畴。

针对不同原料的特征,采用科学合理的加工方式,在避免过度加工的同时提升产品的感官品质和营养特性,是开发高品质、高营养植物蛋白食品的重要考量。一方面,可以利用天然食品原料来代替着色剂、乳化剂等食品添加剂,提升产品品质。另一方面,通过工艺的改进和配方的优化,比如利用浓缩蛋白和脱脂粉来代替(或部分代替)高纯度的分离蛋白,不但可以降低整体加工能耗,原料中的纤维、黄酮等营养成分,还可以保留它们,提升产品营养价值。此外,新技术的开发应用,有利于减少过度加工。

2.3 由资源到产品——最少加工

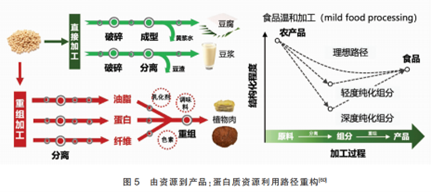

将富含蛋白质的农产品资源转化为蛋白食品有多种方式:

1)直接加工,如豆腐、豆浆等,生产工艺简单,原料中营养物质保留率也相对较高,然而,目前产品工业化程度有待提升,存在副产物没有充分利用的问题。一方面,可以通过传统工艺的改进、装备的开发提升生产效率和标准化。另一方面,可以通过工艺创新,提升副产物利用率,增加效益。

2)重组加工,将原料中的蛋白质提取出来,经过调配、塑形、赋味等加工为具有不同形态和风味的食品。利用这种方式可以进行多元化的产品开发,然而,先分离后重组的工艺带来加工过程能耗、水耗普遍较高,生产过程的可持续性存在争议。在从植物原料中分离食品组分时,不以追求精细化分离获得深度纯化组分为目的,而是侧重于组分的功能性,针对特定的应用量身定制分离路径,使用温和的工艺条件,尽可能保留蛋白质、油脂等组分的天然结构,获得轻度纯化组分,以期让食品加工过程更接近理想路径。这种方式追求最大限度地提高原料利用率,减少副产物的产生,同时能够降低生产能耗和资源消耗。如何将传统直接加工与新型重组加工有机结合,遵循“最少加工” (Minimal processing)理念,通过制备轻度纯化组分(如粗分离蛋白)或经过最少的工艺处理,完成食品转化,提升加工效率、产品品质与可持续性,寻找更加理想的加工路径和产品,是值得深入探索的方向。

3 未来方向与创新挑战

1)植物基膳食模式指导下的植物蛋白科学开发:在植物蛋白开发利用过程中,应考虑植物基食材中这些优质营养素的保留,而非单一追求蛋白质的纯度,以达到“应用性能”与“健康属性”的平衡和统一。

2)以富含蛋白为追求的植物蛋白食品多样化发展:根据中国市场特色,结合中国消费者对食品形态、风味、健康等特性的特有需求,开发多样化的植物蛋白食品,着力提升植物蛋白食品的消化吸收、营养健康、质构风味等品质,追求“富蛋白”而非单一形态,从而推动植物蛋白的多元化开发利用。

3)密切结合产业需求的植物蛋白加工技术创新:加强植物蛋白原料的加工适宜性评价研究,指导上游加工专用型原料选育;加大节能降耗、绿色天然的蛋白质分离技术创新;开展植物蛋白加工性能定向改造、质构调控和高效赋味等技术创新。

4)结合中国实际的传统植物蛋白加工产业升级:改善传统植物蛋白食品的风味和健康属性,开发易烹饪、高营养等新式植物蛋白食品;融合AI识别、远程互联等数字化技术,提升传统植物蛋白食品加工的智能化和标准化水平;结合生物技术,提高加工副产物处理水平,实现资源一体化全利用。

(来源:中国食品学报公众号 2025-08-11)